村山悟郎

Exhibition at TSCA

- 村山悟郎|データのバロック 2 March - 11 May, 2024

- 岡﨑乾⼆郎、ハーム・ファン・デン・ドーペル、村⼭悟郎、坂本紬野⼦ 16 July - 10 September, 2022

- 村山悟郎|Painting Folding 19 December - 13 February, 2021

- Drawing: Manner|岡﨑乾二郎、大山エンリコイサム、川人綾、牧口英樹、村山悟郎、ラファエル・ローゼンダール 20 April - 25 May, 2019

- 淺井裕介、大山エンリコ イサム、村山悟郎|生成のヴィジュアル − 触発のつらなり 19 October - 1 December, 2013

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

Profile

| 2015 | 東京藝術大学 美術研究科博士後期課程 美術専攻 油画(壁画)研究領域 修了 |

|---|---|

| 2012 | 東京藝術大学 美術研究科絵画専攻(壁画第一研究室) 修了 |

| 2009 | 東京藝術大学 美術学部絵画科油画専攻 卒業 |

| 1982 | 東京生まれ |

Awards

| 2012 | 上野芸友賞(東京芸術大学) |

|---|---|

| 2011 | 展覧会ドラフト2011 入選(京都芸術センター) |

| 2010 | shiseido art egg 賞(資生堂ギャラリー) |

| 2009 | O氏記念賞(東京芸術大学) |

| 2006 | 久米桂一郎奨学金(東京芸術大学) |

Solo Exhibitions

| 2022 | 「Generative Islander」建築工房おおやま、直島、香川 |

|---|---|

| 2021 | 「ダイナミックな支持体」西武渋谷、東京 「多の絵画」THE POOL、広島 |

| 2020 | 「Painting Folding」Takuro Someya Contemporary Art、東京 |

| 2018 | 「The museum of plastic nation」AISHONANZUKA、香港 「Emergence of Order」大和日英ジャパンハウス、ロンドン |

| 2017 | 「座って見るために、画像を解除する」G/P Gallery、東京 |

| 2016 | 「シミュレーショナル・ポイエーシス」 Spektakel、ウィーン |

| 2015 | 「resolutional perspective」ギャラリーBlanka(名古屋) & HIGURE 17-15 cas、東京 「監獄のファンタジー」小金井アートスポット シャトー2F、東京 |

| 2013 | 「the Coupling of second-order」 HAGISO、東京 |

| 2011 | 「成層圏vol.6 私のゆくえ 村山悟郎」キュレーター:田中正之、ギャラリーαM、東京 |

| 2010 | 「第4回シセイドウアートエッグ 絵画的主体の再魔術化」資生堂ギャラリー、東京 |

Group Exhibition

| 2023 | 「MEET YOUR ART FAIR 2023」寺田倉庫G1・G3ビル、東京 |

|---|---|

| 2022 | 「FUJI TEXTILE WEEK 2022」富士吉田市下吉田本町通り周辺、山梨 「岡﨑乾⼆郎、ハーム・ファン・デン・ドーペル、村⼭悟郎、坂本紬野⼦」Takuro Someya Contemporary Art、東京 「ICC アニュアル 2022 生命的なものたち」NTTインターコミュニケーション・センター (ICC)、東京 「村山悟郎 × 井村一登 <重複するイメージ>」アートフロントギャラリー、東京 「瀬戸内国際芸術祭 2022」男木島、香川 「複数性へと向かうドローイング <記号、有機体、機械>」PARCO MUSEUM TOKYO、東京 |

| 2021 | 「パルナソスの池『池袋モンパルナス2.1 -水脈を巡って-』」ターナーギャラリー・旧春日部洋アトリエ・WACCA池袋・コ本や honkbooks、東京 「ROKKO MEETS ART 芸術散歩2021」旧パルナッソスの休憩小屋、神戸 |

| 2020 | 「-Inside the Collector’s Vault, vol.1-解き放たれたコレクション」(高橋龍太郎コレクション)、WHAT [寺田倉庫]、東京 「池袋モンパルナス2.0」ターナーギャラリー、東京 「余白/Marginaria キュレーション:布施琳太郎」 snow contemporary、東京 |

| 2019 | 「L’homme qui marche Verkörperung des Sperrigen」クンストハレ ビーレフェルト, ドイツ 「The Extended Mind」Talbot Rice Gallery, エジンバラ 「あいちトリエンナーレ2019」愛知県美術館、愛知 「Art in Country of Tokyo 2019」東久留米市、東京 「Drawing:Manner | 岡﨑乾二郎、大山エンリコイサム、川人綾、牧口英樹、村山悟郎、ラファエル・ローゼンダール」Takuro Someya Contemporary Art、東京 「Between figure and contour [ドゥルーズ/ガタリ・アジア国際会議 東京] 」3331 Arts Chiyoda、東京. 「瀬戸内国際芸術祭 2019」男木島、香川 「21st Domani 明日展」国立新美術館、東京 |

| 2018 | 「NEWS 2018 —東京芸術大学油画新任教員展」Yuga Gallery、東京 「art organization "CANCER" THE MECHANISM OF RESEMBLING」EUKARYOTE、東京 |

| 2017 | 「なまの記号たち -ポートレイトの現在形-」小金井アートスポット シャトー2F、東京 「MUSAO- Museum astray Ottakring」MASC FOUNDATION、ウィーン 「藝「大」コレクション パンドラの箱が開いた!」東京芸術大学美術館、東京 |

| 2016 | 「PARALLEL」Alte Post、ウィーン 「E!x:創造する相同」Nefrock Lab Ookayama、東京 |

| 2014 | 「東京芸術大学 大学院美術研究科 博士審査展」東京芸術大学美術館、東京 「Identity X -fusion of memory ~ memory for the future-」Nichido Contemporary Art 、東京 |

| 2013 | 「VOCA展2013 現代美術の展望─新しい平面の作家たち」上野の森美術館、東京 「"TRICK-DIMENSION" Curated by DAISUKE OHBA」TOLOT: heuristic SHINONOME、東京 「アクティング アウト オブ ナッシングネス」大和日英基金・ジャパンハウス、ロンドン 「"玉川上水の件/Case01.Tamagawa-josui" 第三会(加藤翼+川田淳+村山悟郎)」22:00画廊、東京 「生成のヴィジュアル -触発のつらなり」Takuro Someya Contemporary Art, 千葉 |

| 2012 | 「ヒロシマオー ヒロシマフクシマ」旧日本銀行広島支店、広島 「アートアワードトーキョー丸の内 2012」行幸地下ギャラリー、東京 「SIDE CORE -日本美術と「ストリートの感性」-」BA-TSU ART Gallery、東京 『世界と孤独』vol.3 「"私"のあらわれ- 小沢裕子×村山悟郎」キュレーター:袴田京太朗、日本橋高島屋 美術画廊X、東京 「モンブラン ヤングアーティストパトロネージ インジャパン 2012」モンブラン銀座本店、東京 「TRANS ARTS TOKYO "Open Lab"」旧東京電機大学、東京 |

| 2011 | 「TRANS COMPLEX - 情報技術時代の絵画」京都芸術センター、京都/AISHO MIURA ARTS、東京 |

| 2009 | 「MOTコレクション・MOTで見る夢」 東京都現代美術館、東京 「Sticky Sloppy Lumpy」TURNER GALLERY、東京 |

Publication

Collection

Others

-

村山悟郎「Data Baroque」2024

椿玲子(森美術館キュレーター)

村山悟郎は「Data Baroque」シリーズを、2024年にTSCA(Takuro Someya Contemporary Art)(3月2日~5月11日)での個展と東京都写真美術館でのグループ展「記憶:リメンブランス―現代写真・映像の表現から」(3月1日~6月9日)で発表した。その制作背景には、村山の次の考え方があった。「芸術のデータを便宜的に<制作過程、作品、批評的背景>に分けて考えてみると、圧倒的に欠落しているのは個別の制作過程のデータである。これはしばしば作家自身によって秘匿され、歴史の荒波にさらわれて跡形もなく消え去る。しかし作家主体の思考の現れである制作過程を欠いては、AIに学習されるのは<鑑賞される芸術>の側面でしかない。」また、この試みは、村山が2008年よりオートポイエーシスを基盤にした《織物絵画》を制作してきたこと、セルオートマトンのルールによって生命的な生成の過程をみせる科学シミュレーションに注目してきたことにも繋がっている。

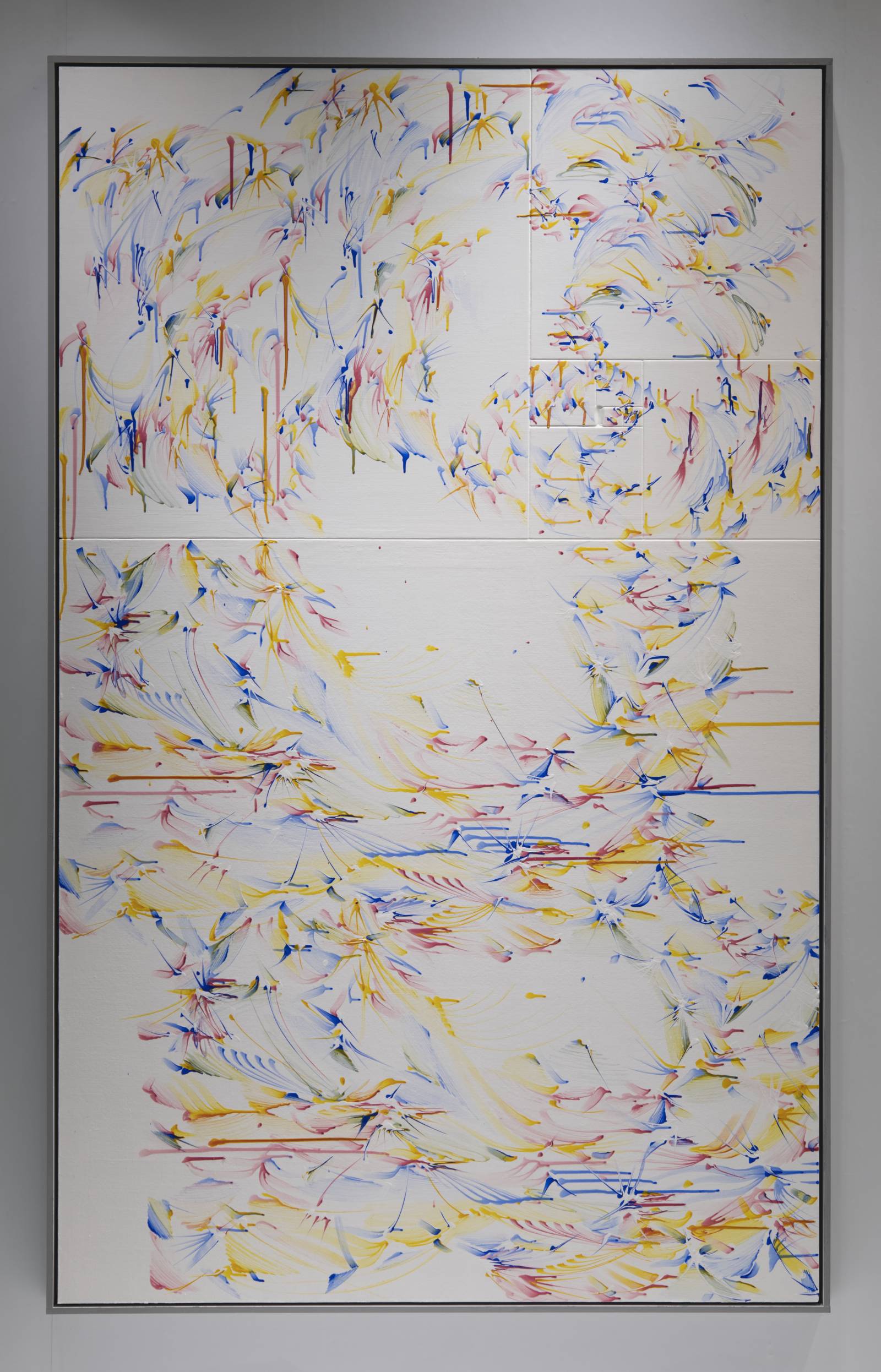

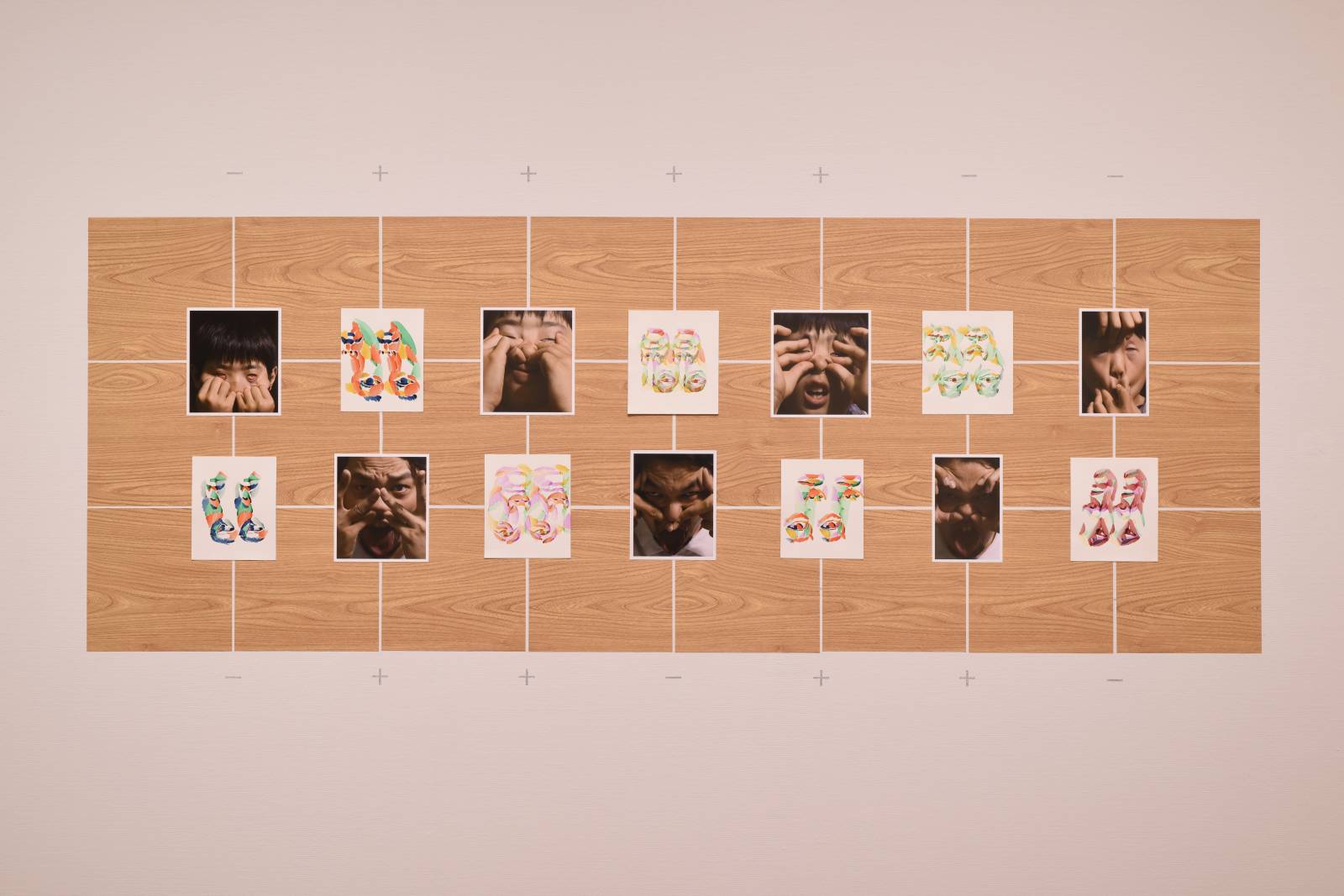

まずは、村山がTSCAでの個展「Data Baroque–機械学習のための千のドローイング-」(2023年3月~2024年5月)について見てみたい。色彩豊かで繊細な、美しい南国の鳥の羽根のようなパターンが、二つずつ並んで生成変化していく。時には斜めに、時には上下に並んだ二つの同じかたちは、2回繰り返されることに大きな意味がある。なぜなら、同じかたちが繰り返される時に、初めてそれらは偶然生まれたものではないある種のパターン、構造、構成となるからである。完成された作品(この場合はドローイング)1000枚をAIに学習させたとしても、それが結果のみの学習になってしまい、途中でどのような創作が行われたかを学ばせることはできない。故に、この二つずつ並んだパターンを「創作過程」をAIに学ばせることが必要なのである。

村山はAIがその「創作過程」のみを抽出して学習できるようにするために統一されたフォーマットと画材でドローイングを描き、「二つの反復する筆致でパターンを構成する」、「一度描いた線は消さない、塗りつぶさない」という線描の法則を決めた。さらに1000枚まで描くという目標を設定し、なんと2023年2月3日より1年間かけて、600点を超えるドローイングを描いた。この約600枚のドローイングのうち300枚程度を展示したのがTSCAでの個展であった。1000枚まで描くという課題設定は、ニューラルネットの学習に時系列データを活用するという狙いがあるからだという。この1000という数量が必要だと考えているが故にこそ、1000枚を生身の人間が同じ法則で描くというやや狂った制作(修行)にも耐えられるのだろう。村山は「このような制作環境の中で手の運動が作り出したパターンが、『羽や翼、あるいは魚のヒレ』(空気や水のなかで運動を作りだす手の相同器官)に近似していった、と考えてみると面白い。」と語る。また、「時間とともに現れるパターンの変化には、緩やかな持続的変化(色彩や触覚)と段階的な変化(構成やプロセス)の二つの様相が見い出される。筆触や色彩といった強度の変化は、長い時間をかけて、事後に変わっていたことに気づく。感性が細分化され、より繊細に、元に戻ろうとしても容易ではない。他方の構成やプロセスの段階的変化は、一年のドローイングのなかで創発と呼べるようなフェーズの転回を少なくとも11回は経験した。筆致の組み立てや手順そして構成法の発明などがそれにあたる。」と総括した。

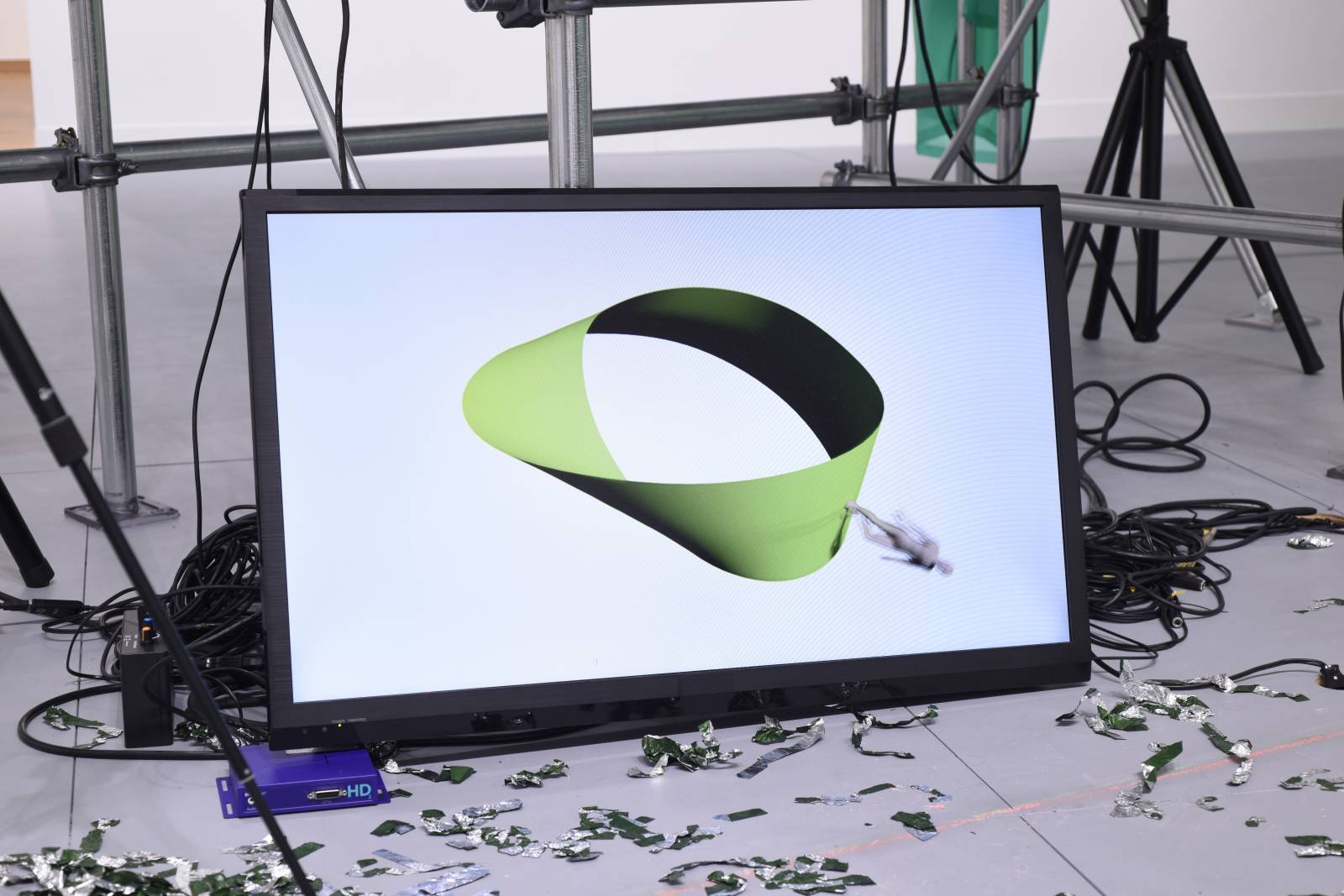

次に、写真美術館で展示された《千年後のドローイングのために -人間・人工知能・人工生命》について見てみよう。ここでは、TSCAに展示されていたようにドローイング群が右手の壁に展示されつつ、奥には幾何学的な形をした棚のような構造体に4つのモニターが設置され、そのうち小さな3つのモニターでは同じようなドローイングの生成過程が見え、大きなモニターにはテキストが流れている。3つのモニターでは、村山自身が描いた600枚のドローイングの制作過程自体を1ドローイングにつき約30枚ずつ撮影した画像によって約18,000枚の時系列データをつくった上で、それをAIに学習・分析させ、AIに新たに作品群を制作していく過程が見せられている。大きなモニター上では、ChatGPTが作り出した2人の物理学者が、これらの人間とAIによる作品について議論している様子がテキストと共に、ロボット的なAIの声のナレーションと共に流れている。このAIが作り出した物理学者は、それぞれ、AIが作り出すアートに対して「それは模倣の域を出ない」という否定的な意見を持つ者と、「それは新しいAIならではの創作を行う可能性がある」という肯定的な意見を持つ者に分かれている。

おそらく、この問いに明確な答えはないであろう。多くのアーティストがAI技術を、様々な階層、行程で用いた作品を創り出し始めており、同時にAI技術もさらに発展している。そうした作品の中には、人間的な見かけを持つことで、より人間の存在について考えさせるものもある。その中で、村山の行っている作品制作は、一見、美しい色の具象的なドローイングのように見えつつ、理論的な考察を必要とする緻密な実験なのである。ただ、そのドローイングの量と対峙した時には、1人の人間が、この実験のためにこれだけの時間を費やして描いているという事実こそに、意味があるように思える。古来、芸術は、宗教、政治、経済、そして科学と切り離せない関係の中で発達してきたメディアである。特に宗教建築や宗教儀式、時には共同体を繋ぐ文化の一部として発展してきたことは語るまでもなく、寺社仏閣では本宮、本堂への導線や神仏を具現化した神像・仏像をはじめ、空間や儀式によって神聖な体験を訪問者に与えるための様々な装置として機能してきた。西欧では16世紀ルネッサンス期に宗教から独立し、芸術家固有の表現となったとされてきた。さらに、近代以降に発展した資本主義社会と直線的な時間軸とそれに基づくテクノロジーの進歩は、資本を神のように仰ぐ拝金主義、進歩史観と時短主義に基づいた価値観を生み出した。そして近現代美術からは宗教的な儀式としての側面が失われ、アーティスト独自の表現と定義される中でジャンルの細分化が進んだ。

一方、世界的な自然環境危機、パンデミック、戦争の勃発、冷戦構造の悪化と複雑化、放射能などを含むテクノロジーの脅威などは、資本主義と進歩史観への懐疑を生み出している。こうした中、既存のシステムや価値観を変えていかなければいけないという雰囲気はあるものの、明確な方策が見えない中、私たちはまた、この疎外された世界の中で安心感や安全地帯を見出すために、精神的なもの、神聖なもの、不可知で超越的な力の媒介者となることを、アートに再び求めているようにも見受けられる。テクノロジーの最先端ともいえるAI技術は日常生活の隅々に入り込んでおり、私たちは気付かない間に、ある意味ではAIの管理下にあるともいえるだろう。自然崇拝やアニミズムのみならず、情報通信技術やコンピュータ、AIなどが人の能力を超越する神格化された存在として捉えられる可能性もある。村山悟郎の「Data Baroque」シリーズでの試みは、AIが社会の仕組みに必須となり、アートにも介入しつつある時代に、AIに存命のアーティスト(村山本人)の制作過程を学ばせ、AIがそのアーティスト(村山)と同等の制作を行うことができるのかを問うものである。この試みは、達人の書や名画を模倣し繰り返すことで、そのオリジナルの作家性や技を学び、盗み、さらにそれを独自の表現へと発展させるという、師匠と弟子の間にある関係性にも似ている。すなわち、アーティストの独自性というものが存在するのかを問う、正にAIが日常生活に浸透しつつあり、今後の展開が注目される時代だからこそ意味のある実験だといえるだろう。

< Back to Text Index